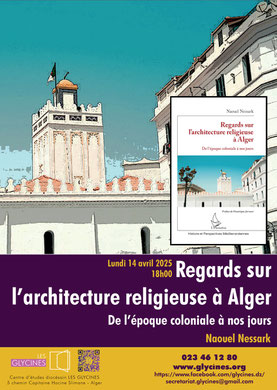

Cet ouvrage explore l'architecture religieuse de la ville d'Alger durant la période coloniale. A travers une analyse détaillée des édifices, des lieux de culte et de leurs transformations au fil du temps, l'auteur interroge l'influence de l'histoire coloniale sur la construction et la perception de ces espaces. L'étude propose une lecture croisée des aspects architecturaux et cultuels, en tenant compte des contextes historique et politique de l'époque.

Ce travail met en lumière les enjeux de mémoire et de préservation des bâtiments religieux en Algérie, en soulignant leur état actuel et les défis de leur conservation dans le contexte contemporain. Le livre invite à une réflexion sur la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine méconnu, tout en offrant un regard critique sur les rapports entre architecture et pouvoir colonial.

Architecte et docteure en histoire de l'art et de l'architecture, Naouel Nessark est chercheuse associée au centre François-Georges Pariset de l'Université Bordeaux Montaigne. Ses travaux portent sur la préservation du patrimoine et l'architecture religieuse, avec un focus sur l'Algérie coloniale. Auteure d'articles et conférencière, elle participe activement à la valorisation du patrimoine architectural des XIXe et XXe siècles.

Jeudi 10 avril 2025 à 18h00

Quand les langues maternelles nourrissent la représentation de la causalité

Fatima Zohra Benaicha

La causalité est une propriété de l’esprit humain qui dépend du positionnement cognitif du sujet lecteur par rapport aux informations conceptuelles et sémantiques. Le point de vue cognitif et expérimental qui nous intéresse ici est celui des textes (récit et scientifique) où l’appropriation et l’émergence progressive des connexités causales sont mieux développées dans la langue maternelle des individus. Ces représentations cognitives et mentales, influencées par la langue d’appartenance, permettent la construction des structures causatives, qu'elles soient intentionnelles ou physiques, et contribuent ainsi à la mémorisation à long terme et à la réorganisation des connaissances en français.

Lundi 7 avril 2025 à 18h00

Conférence-table ronde-débat

Qu’est-ce que le temps ?

Saint Augustin, Descartes et ChatGPT

Alphonse Voho Sahi, Pierre-Yves Fux, Fatima Doumbia et Maurizio Balestra

La notion du temps est centrale dans les interrogations que suscite le développement de l'intelligence artificielle (IA). Si cette technologie fait *gagner du temps* , comme on s'accorde à le dire, la question reste de savoir si un robot (l'IA en est-elle d'ailleurs un?), sait ou peut-il *prendre son temps*, ou encore, est-ce que dans une interaction avec des humains, un robot peut savoir, *de lui-même* , s'il n'est pas trop rapide ou trop lent, éprouver, par exemple, un sentiment lié à la temporalité chez l'être humain telle que l'appréhension, (la crainte d'un danger que lui-même peut représenter dans le temps) ?

De telles questions désignent le temps comme une dimension fondamentale de l'humanité (de la nature humaine), une dimension de ce qui distingue la machine de l'être humain. Elles invitent, en tout état de cause, à évaluer la pertinence, voire l'actualité de pensées anciennes, concernant les humains et le temps, sur les questions nouvelles concernant les humains et la machine face au temps

L'objectif de la journée de réflexion philosophique est de voir, dans quelle mesure la vision du temps chez Saint Augustin d'une part et la conception du temps chez Descartes d'autre part, peuvent aider à cerner davantage les défis philosophiques, spirituels voire éthiques liés à la place de l'intelligence artificielle dans la culture contemporaine.

Mercredi 22 janvier 2025 à 18h00

L’écriture ou la sublimation des souffrances humaines

Nadia Sebkhi et Leïla Hamoutène

Écrire serait l'acte par lequel l'écrivain renverrait sa vision au Monde tout en le mettant en questions. D'une certaine manière ce serait répondre aux problèmes de l'existence dans la solitude de l'être. Écrire répondrait aussi au besoin de dépasser les souffrances humaines.

Deux écrivaines algériennes tentent de parler de leurs écrits et de partager les raisons qui les ont amenées à l’Écriture.

© 2016 - Centre d'études diocésain - Les Glycines